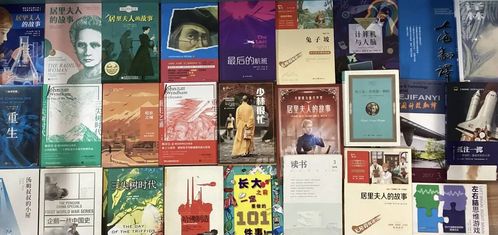

陈元飞,广东外语外贸大学高级翻译学院毕业,翻译学博士。山东理工大学外国语学院教授,硕士研究生导师,浙大城市学院外国语学院兼职教授,广外翻译学研究中心兼职研究员,鲁迅文学院第三十五届“文学翻译家”高研班学员,班长,英汉翻译组组长,中国英汉语比较研究会翻译传译委员会理事,山东省外事翻译专家库成员。主要教授《笔译理论与技巧》《笔译工作坊》《英汉语言对比与翻译》等专业课程。获韩素音国际翻译大赛二等奖等国际国内奖项10余次;主持、参与国家级、省级项目五项,核心期刊发表论文10余篇;出版译著40部(国家一级出版社20余部),多部入选“教育部推荐阅读丛书”。

译道求真,教心致远

陈元飞教授的翻译生涯有着清晰的成长脉络。从因受书香世家的熏陶、对文学的热爱,到受工作单位前辈启蒙,只盼不让其失望,而“真懂”翻译的魅力,再到在国际国内赛事中屡获佳绩,他与翻译的结缘,是兴趣、积淀与实践的共振,是语言的深度对话。 陈元飞教授提出,翻译的核心在于“真懂”。在翻译《奥巴马传》时,第七章第一句“when Obama left Cambridge”应译为“当奥巴马从哈佛大学毕业离开坎布里奇时”而非译为“当奥巴马从剑桥毕业时”,因为美国和英国都有一个Cambridge,所以非常容易弄错。而这里若差之毫厘,则失以千里。所以“真懂”不仅是这类文本的精准解码,更是对语言之难、语言之美的深刻认知。欲深耕不辍,既要做“从翻译世界到翻译中国”的文化传播者,也要做“稷下学宫研究”等领域的学术探索者,以译著与研究诠释着翻译作为学科的厚度与广度。

精雕细琢,铸魂育人

作为教师,陈元飞非常注重将译著成果与竞赛经验转化为教学资源。他多次指导学生参加韩素音国际翻译大赛等赛事,并在课堂上带领学生逐字逐句分析赛题。“我曾为一句话改过三十稿,”他笑言,“翻译没有‘最好’,只有‘更好’。” 他强调,教学不是单向输出,而是与学生共同“推敲新意”、探索语言边界的过程。他鼓励学生在理解语义、语法与逻辑的基础上,实现从“译对”到“译好”的跨越。 在翻译能力的构建中,他认为最常被忽视却至关重要的素养是“互文性意识”与“信息搜索能力”。“我们说的话,其实都不是‘我们自己的话’,而是无数文本、语境与文化符号的杂糅。”他举例说,“就像‘凡尔赛’‘replay’这样的词,背后是当代文化的集体记忆。”他鼓励学生提升“搜商”,善于利用工具、理解语境、捕捉互文线。

译路深耕,育才传灯

谈及大学翻译教育的根本目标,陈元飞指出,翻译教育不应止于技巧训练,更要培养“具备文化自觉与跨文化传播能力的复合型人才”。他特别提到,我们山东理工大学坐落于淄博,这里是齐国故都,也是世界最古老大学“稷下学宫”的诞生地,2400年前,在这里真实发生了“百家争鸣”,“我们要让学生具备向世界讲好这些中国故事的能力,从而重播弘扬齐文化。” 他强调,翻译人才要“走出去”,也要“带回来”;既要翻译中国,也要翻译世界。只有扎根本土、放眼全球,才能真正成为文明互鉴的使者。 对于学生普遍担心的“翻译不好找工作”“会被AI取代”等焦虑,他的态度理性而坚定。“大环境确实充满挑战,但越是如此,越要‘做好做细’。”他指出,AI虽能处理表层语言,却难以把握文化底蕴与情感深度。“只有具备更强悍的能力,才能超越工具。”他鼓励学生“不要躺平,要咬牙前行”,在不确定的时代中,用专业与热爱站稳脚跟。

对于心怀翻译梦想的年轻学子,他赠予的职业信条充满诗意:“翻译让我们人类一生中可以通过阅读,诗意地栖居于各个不同时空。”在他眼中,“语言是人类永恒的家园”,而翻译是守护家园、拓展精神疆域的密钥。这份对翻译的热忱与哲思,正化作点点星火,照亮着学子们在翻译之路上的前行方向。

(撰稿:田梅燕 胡爱静 罗敏)